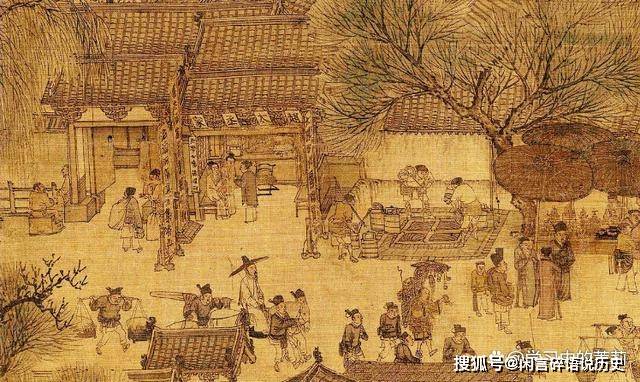

绿帽子的由来到底是什么?看朱元璋对大明百姓穿衣戴帽的严苛规定

绿帽子如今在国人的眼中往往已经脱离了单纯的服饰意味,而有了另外一层难以言说的“被偷情”情结。关于绿帽子的来源也是众说纷纭,有的野史说法更是毫无根据。

那么历史上靠谱的绿帽子典故究竟是怎样的呢?它与朱元璋有什么样的关系?又是如何影响到后世的?今日闲说历史,就让我们慢慢聊起。

首先来说,其实历史上不同的王朝都有属于自己的服饰特征,皇帝官员的衣服更是与金木水火土五行相对应,但一般对民间服饰不作过多要求。

然而到了明朝情况却发生了根本性变化。明朝伊始,甚至在朱元璋还未当上皇帝,只是“吴王”时,这种对民间服饰作严苛要求的风气就开始刮了起来。

早在朱元璋称吴王的第一年,也就是大明开国前一年(公元1367年),尚未坐稳天下的朱元璋就开始了制定未来王朝的礼仪。

彼时天下未定,战事四起。手下大将徐达正在追剿败退后的张士诚;汤和与朱亮祖也兵进方国珍的势力范围展开恶战;胡美挺进福建攻陈友定;杨璟西征广西。

一时江山失色,军报频传,而就在这争夺天下的关键时刻,朱元璋却颇令时人不解地制定起礼仪工作来。从吴元年一直到洪武三年,整整四年,朱元璋都将大明王朝未来的礼仪事业当作重中之重,甚至一度超过了其在军事上的注意力。

吴元年年中,朱元璋于南京设“礼、乐二局”,召集各地儒者讨论礼乐之事,他甚至亲自下场予以指导。这位真正出身农民,后来当过和尚,讨过饭的帝王对繁琐的礼仪却展现出异常浓厚的兴趣。

在朱元璋的操刀下,数百位学者专家终于在几年内制定出了服务新王朝的一系列规章礼仪,如《国朝制作》《大明集礼》《洪武礼制》《皇朝礼制》《礼书》等等不胜枚举。

这些礼书不仅包含了官员如何向皇帝行礼,日常的礼仪交往,甚至普通百姓的衣食住行,乃至穿衣戴帽都做了细致繁琐的规定。

比如,朱元璋规定金绣,锦绣这样名贵的衣料只能由皇亲国戚和官员臣子使用,普通百姓是无法染指的。老百姓只能穿四种衣料做成的服饰:绸、绢、素纱与布。而被他极力打压的商人更是只能穿绢、布两种料子。

纵是科举及第后做了官,仍有种种服饰限制,连穿靴子也要管。开始朱元璋规定普通百姓的靴子上不能有任何装饰,但在洪武二十五年的一次微服私访中,他发现有百姓在靴子上绣了花纹。回宫后便大怒,下令从此以后严禁百姓穿靴子。

后来还是在官员哀求下,说北方太冷不穿靴子无法过冬。朱元璋才“开恩”允许北方人穿一种用牛皮制成的“直缝靴”,但又规定只能用牛皮。

朱元璋的这种规定细致入微到百姓生活的每个角落,而我们今天所说的“绿帽子”典故其实就是他催生出来的产物。

前面说过朱元璋对商人特别歧视,商人穿衣较普通百姓有着严格的限制。除了商人,朱元璋更明显的就是对民间艺人,倡优乐工的歧视与厌恶。他特意下令“乐妓不许与庶民妻同”,不允许乐妓穿着和普通百姓妻子一样的衣服。

至于在妓院内工作的男子,更是下令必须“戴绿巾,腰系红搭膊。不许街道中走,止于道边左右行”。

意思是说在妓院里的男工,头上必须戴着类似于帽子的绿色头巾,腰上系红搭膊,走路也不能在路中间走,必须在走在角落疙瘩。久而久之,这种绿色头巾就成了在妓院工作的男工的标识。

古代社会对于男子在妓院工作是相当看不起的,而他们又常常是“携妻工作”,带着老婆一起进来的。自然绿帽子的典故就流传下来,成了今天的模样了。

至于底层出身的朱元璋为什么对制定礼仪孜孜不倦,其实也不难理解。

这位马上打天下的帝王深知,不能马上也坐天下,必须靠一整套礼仪规章,从外而内,从服饰到思想都建立起严格的等级秩序,好保证大明江山永不失色。

但朱元璋的算盘终究是错打了,和他的严厉反腐手段一样,这些礼仪也只是在短时间内起了效果罢了,甚至就在他活着的时候,已经开始渐渐松动。

至于到了明朝中后期,更是没人把这种服饰规定放在心上,他所歧视的商人们,想穿还是照样穿。倒是这种关于绿帽子的典故,却永远地留了下来。