黄维在功德林战犯管理所表现不佳,他一直记恨三个人,为何对文强很亲近尊敬?

土木系干将黄维在功德林战犯管理所的表现很不好,后来转到抚顺战犯管理所,态度也没有太大改变,所以直到1975年才最后一批特赦。

不管黄维是执着还是执拗,他最后的选择都是正确的,“表现积极”的周养浩等十人选择去岛上投奔他的老主子,黄维却坚定地留了下来:“这有什么好考虑的?要说考虑的话,我早在二十七年前被俘那一天就拿定主意了,如果能出狱,我一不出国,二不去台,我唯一的愿望就是定居大陆!”

我们细看相关史料,就会发现黄维抗拒改造只是嘴硬而已,曾写过《秉性固执的黄维将军》的传记文学作家汪东林在《黄维上海“罗店之行”始末》一文中描述了黄维重返淞沪抗战旧址回来后的观感:“中国的老百姓有多好,国民党最终失败,那是它自身的腐败无能,丢了老百姓。得人心者得天下,失人心者失天下,千真万确啊!”

黄维被特赦后,跟文强、沈醉、杜聿明、董益三等人一起当了文史专员,住着分配的楼房,拿着一二百元的高工资,心情也好了起来,但是究其一生,还是对三个人耿耿于怀,文强、沈醉等人的回忆录中,也特别提到了黄维最记恨的三个人——其中一个曾打了他一耳光,后来成了新同事,第二个曾剃掉他一尺半长的胡须,他终生不肯释怀的第三个人就是廖运周,跟黄维同样最后一批特赦的文强还在回忆录中善意地调侃、嘲讽了一句:“天下多少事,都是转眼间,跟做了一个大梦一样。黄维比我大三岁,他死了十几年了,我这个人还在。”

文强调侃黄维,黄维不会反驳,要是另外三个人跟他说笑话,估计黄维早就拍案而起怒发冲冠了。

黄维为什么会如此放不开,甚至还有些执拗,这个问题,我们就要从他本人和第十二兵团说起了。

实事求是地讲,黄维虽然是黄埔一期生,但是他的军事才能,一向不被同袍看好,原十二兵团十八军十一师师长王元直(淮海战役被俘后入江苏解放军官总团学习,结业后任华东军区步兵学校军事教员、南京军事学院合成教员组组长)总结黄维兵团的败因时讲了八个字:“主官犹疑,良机坐失。”

老蒋在1948年12月19日给杜聿明写信,也说黄维犯了大错:“第十二兵团这次突围失败,完全是黄维性情固执,一再要求夜间突围,不照我的计划在空军掩护下白天突围。到十五日晚,黄维已决定夜间突围,毁灭了我们的军队。(杜聿明回忆文章《淮海战役始末》)”

其他蒋军兵团将领批评黄维:“色厉而内荏,志大而智小;严峻而寡恩,暴戾而恣睢;兵虽众而辟画不明,将骄横而计出不用。”

这话的口气比较像土木系的另一干将胡琏——胡琏当过十八军特务营营长、特务团团长、第十一师第六十六团团长、第十一师副师长、师长、第十八军副军长、军长、第十二兵团副司令,对黄维一向不太感冒。

熟悉那段历史的读者诸君都知道,当年蒋军的大兵团一般都包含三到四个军,每个军以三万五千人为定额,黄维的第十二兵团包括十军、十四军、十八军、八十五军和第四快速纵队,总兵力约十二万余人,其中以胡琏指挥的第十军、第十八军为骨干。

黄维当兵团司令,胡琏第一个不服气,黄维也知道胡琏不服气,因为这个兵团司令一职,老蒋原本是想给胡琏的,但因为该兵团属于华中“剿总”白崇禧的战斗序列,白崇禧讨厌胡琏,于是老蒋只好改任黄维为兵团司令,胡琏屈居副司令。

黄维和胡琏虽同为“土木系”干将,但指挥风格相差很大。胡琏比较偏重于谋略,黄维性格迂直,不像胡琏那样善于笼络和驾驭部属,同时又久疏战阵,在与解放军作战方面基本是个外行。

黄维也知道自己难以服众,就明确告诉手下:我这个兵团司令只是过渡性质,六个月后,就会让给胡琏。

黄维还没干满六个月,就在淮海陷入重围并被歼灭,我军将领回忆:与胡琏的狡黠多变不同,黄维打仗比较呆板,习惯于以典、范、令为准则,其行动规律比较容易掌握。同时他又属于勇战派将领,在指挥上的优缺点都很明显,仗打得好时叫勇猛酣畅,打得不好时就叫鲁莽轻率。

黄维战败后还给自己找借口:“我一个机械化兵团全军覆没,我这个兵团司令负重大责任,但蒋总指挥责任更大!不过我的对手是陈赓兵团,他是我黄埔一期同学,在黄埔军校他就赫赫有名,比我强,败在陈赓手里,我服……”

黄维进了战犯管理所,还是不改执拗脾气,从华北局社会部一室四科(预审)调入北京功德林战犯管理所的雷皓,写了一本《进京前后参与管教国民党战犯纪实》,其中就有很多关于黄维的描述。

功德林战犯并不都是1949年就聚齐的,黄维算是“功德林老人”:1949年康泽和董益三最先到达,然后是罗历戎、杨光钰、梁培璜、、邱行湘、陈长捷、副司令林伟俦等二十余人名;1950年11月,杜聿明、文强、黄维、吴绍周、、宋瑞珂、杨伯涛、覃道善等人六十余人陆续到达;1955年到1956年,范汉杰、廖耀湘、郑庭笈、沈醉、徐远举、王陵基、杜建时等人才“大集中”。

雷皓回忆:在功德林一号关押的将军级战犯黄维是表现最差的一个。他初到功德林时,抵触情绪很大,处处与管教人员对立。他认为自己成为阶下囚,就因打了败仗,他坚持自己“无罪可悔”。在学习中,不是沉默不语,就是大放厥词,对其他认罪悔过的战犯,还大肆讥讽挖苦。战犯们都认为他是个顽固不化,想带着花岗岩脑袋去见上帝的人物。

黄维的顽固,让其他“同学”很是不满,沈醉的回忆录有些偏袒黄维,而且沈醉也并不是那场斗殴的目击者——当时他还没进功德林。雷皓的记录则比较客观:“1952年,在功德林里发生了一起从未发生过的打斗事件。起因是黄维在学习中不仅不揭露蒋的罪行,反而发表攻击诽谤言论。事后,他又拒写检查。为此,战犯们群情激愤,黄维又口出狂言辱骂,学习组长董益三等便动手打了他,黄维也不肯示弱,结果双方打成一团。幸被管理员发现,及时制止。”

事后对董、黄二人的处理是这样的:对黄维的恶劣表现进行了严肃的批评教育,对动手打人的董益三等也给予批评教育。

黄维和董益三、宋希濂后来同在文史专员办公室,但一开始却有点鸡犬之声相闻老死不相往来的意思——他一直记恨宋希濂剃掉了他的胡子。

黄维初到功德林时身患重病不能行走,管理员扶他去解手,他宁愿摔倒在地,也不让扶他一下。他一直留着长长的胡须,还经常说自己这胡须是靠吃老蒋的饭长出来的,决不能轻易剃掉。

不肯剃胡子的不止黄维一个,这种近乎儿戏的固执,黄埔一期生宋希濂瞧着很是不顺眼:贪生怕死战败被俘,这时候还装什么硬骨头?

宋希濂瞧着这帮大胡子不顺眼,也是有理由的:当年战败,宋希濂举枪自戕而被卫士夺下,黄维则是束手就擒,还有一个中将跳河后嫌水太凉又爬了出来。

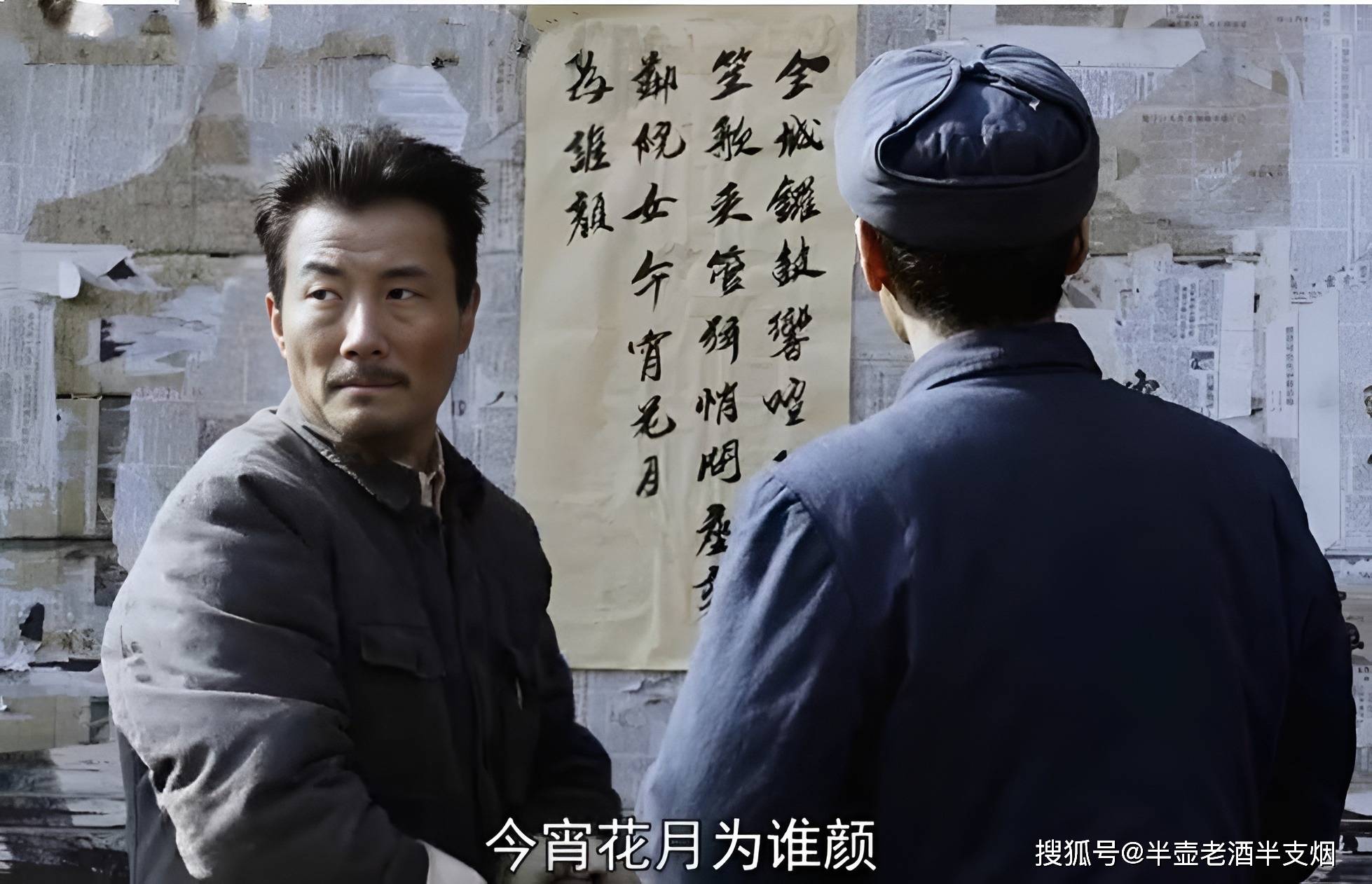

黄埔一期的宋希濂发起“斗胡须”的活动,一般的黄埔系将领不得不听,黄维虽然十分不舍,但是耐不住宋希濂态度坚决,在开会时指名道姓批评,黄维只好把他那又黑又浓的、足有一尺五寸长的长须剃掉了——电视剧《特赦1959》中黄维只有稀稀拉拉弯弯曲曲的山羊胡子,跟功德林管理人员的回忆不一样。

黄维在功德林记恨廖运周、董益三、宋希濂,跟杜聿明的关系也不好,但是跟文强却走得很近,连自己怎么改名的事情都对文强说了,文强听到黄维的讲述,淡定地笑了:这事我知道,我也跟老蒋照过相。

文强在自传中回忆:“1946年4月,蒋在重庆找我谈话,我正准备告退时,蒋语侍从参谋,叫来一青年侍卫手持照相机,叫我立于他与宋的后面,拍了一张留作纪念的照片……像我这样留念的拍照,凡召见过的他几乎都有的。蒋笼络手段的特点,是对他的学生一律称弟,题款为赠的照片,一定是亲书某某某弟的别号,绝不直书其名。黄维的别号叫悟我,蒋介石错写成‘培我’,以后黄维便将错就错,以‘培我’为荣,这是黄与我谈到当年受蒋迷信之深的一桩笑话。”

在淮海战场,文强是“徐州剿总””前线指挥部中将副参谋长、代参谋长,黄维是其下属的第十二兵团司令;在文史专员办公室,文强是学习小组组长(文史专员的实际领导者,一开始由政协专干担任,后来文强通过选举全票当选接任),黄维是组员,两人的关系相当不错,黄维对这个“老长官”也很尊敬:黄维的媳妇是文强帮着张罗的,黄维投桃报李,也撺掇文强娶妻,结果文强掉坑里了。

文强晚年回忆:“我一生三次结婚,最后这一次,是我自己搞坏了。这是我特赦之后所做的最大的一件错事。”

黄维之所以结婚,是文强按照周总理的指示通知、号召的,黄维结婚后到文强家串门,一看文强亲自给他烧水,就将了文强一军:“你给我们安排结婚,你自己怎么不结婚呢?你身体没问题吧?”

文强一向不服输,于是就不顾秘书小赵(帮文强调查过对象背景)的反对结了婚,结果二十年家庭生活都不愉快,最后给了那女子五万块钱离婚了——她的要求是三万块,文强很大度的给加了两万块。

文强跟黄维关系很好,但却一直认为黄维不够大气,尤其是在对待廖运周的问题上,文强认为黄维确实错了:人家廖运周是地下党,就是拿起枪来打你,也是很正常的,换了你不也得这样做?

于是文强开导黄维:“ 现在看起来,我们是错误的。你们不对,不要骂了,过去的就过去了,各人命里一块天,不要到了这个时候还骂人家,还不理人家。。他们有他们的道理,恩恩怨怨不要总记在心里,付之一笑就对了嘛。”

黄维不肯一笑了之,在文强看来是缺少风度,在淮海战役时,文强也领教过地下党的厉害,但却一点记恨的意思都没有。

当时南京给被围的杜聿明集团空投粮食和弹药,负责接收空投物资的副参谋长、代参谋长文强发现一个奇怪的现象:大多数东西都空投到解放军那边去了,他每天收到的粮食和弹药只是投下来的不到三分之一。

文强当时就怀疑这个空投司令有问题,并且跟杜聿明讲过自己的怀疑,文强被俘后,那个空投司令穿着解放军的衣服来看他们,文强还很奇怪:“你怎么把解放军的衣服穿起来了?”

空投司令回答:“我不瞒你们说,你们要我当空投司令的时候,我早就是了。”

文强并没有恼火,只是很平静地说了一句:“噢,我知道了。”

文强对战场上的胜败和敌友问题很看得开,在这一点上,黄维显然远远不及。但是在功德林战犯管理所,最“硬”的还不是黄维而是文强,除了文强自传和其他史料,我们在《特赦1959》中也能看到他的影子——刘安国的历史原型就是文强。

执拗的黄维对强硬的文强还是很尊敬的,他忽视杜聿明,记恨廖运周、宋希濂、董益三,但是面对比他官职和度量都大却比他小三岁的文强,却显得很有礼貌,甚至可以说是很亲近尊敬,其中的原因,了解那段历史的读者诸君自然清楚。

半壶老酒在这里想请教大家的是另外三个问题:黄维记恨廖运周毫无道理,很多事情黄维都不肯一笑了之,文强为何可以付之一笑?黄维和文强比起来,自然会显得格局不大,他跟周养浩相比又如何?黄维在蒋军内部风评不佳,很多人都说他不适合当兵团司令,他的军事能力,跟胡琏相比哪个更差?