这个皇帝不一般,他驾崩后,敌国皇帝痛哭,还给他建衣冠冢

文|栗强

昨天小编写了一篇文章,题目叫《

这个皇帝忠厚得很!有人派刺客来杀他,他居然跟刺客谈心

》,讲的是历史上少有的忠厚皇帝先主刘备。文章发表后,有位叫“元年春”的读者朋友评论说“忠厚还是宋仁宗吧”,另一位叫“有梦想的咸鱼”的读者朋友也跟帖说“仁宗,后无来者”。

既然大家都提到了宋仁宗,小编今天就来写写他,看看他到底算不算一位真正的“忠厚仁者”。

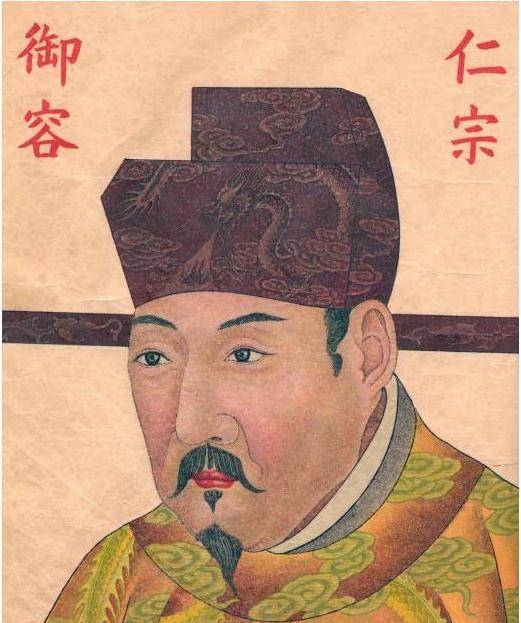

(宋仁宗)

宋仁宗是宋朝的第四位皇帝,在他前面有太祖赵匡胤,太宗赵光义,真宗赵恒。而仁宗是宋真宗的第六子,他本名叫赵受益。虽然名字有点俗,但确实很“受益”。

赵恒的皇后是他非常宠信的美人刘氏,史称章献明肃皇后。但是刘氏没有儿子,所以赵恒选中了赵受益过继给刘氏,对外声称他乃刘氏所生。据《宋史》记载,在天禧二年的时候,赵受益被册封为皇太子,并被赐名为赵祯。

赵恒死后,赵祯即位,时年仅十三岁。虽然年龄不大,但赵祯沉稳干练,喜怒不形于色。而且他的性情宽厚,作风俭朴,还有非常良好的自律性。因此在他当政时期,宋朝的政治环境平稳,除了和西夏打过几年仗外,没有发生过太大的战争。因此宋朝在这段时期经济发展很快,文化和科技水平都达到了世界的顶峰。

说起宋仁宗的“仁”,那也是历史上有名的。《宋史》里这么称赞他——“《传》曰:‘为人君,止于仁。’帝诚无愧焉。”他到底怎么个无愧法?小编在这里给大家举个例子——

历史上著名的“包黑炭”——包拯就在仁宗朝担任监察御史,包拯每次谏言都慷慨激昂,再加上嘴巴大,所以总是唾沫横飞,仁宗一边听他讲话,一边用袖子擦脸。倒也丝毫没有责怪包拯的意思。最重要的是,他还每次都接纳了包拯的谏言。

(包拯)

有一次,包拯对仁宗非常宠爱的妃子张贵妃的伯父张尧佐非常不满,向仁宗谏言要解除他的职务。而仁宗呢,为了不伤了宠妃的心,想了一个折衷的办法,给了张尧佐一个虚职——某地的节度使(宋朝的节度使有名无权)。但即便是这样,包拯还是不满意,带着手下找仁宗理论。

仁宗敌不过,生气地说:“岂欲论张尧佐乎?节度使是粗官,何用争?”词语一出,言官唐介(包拯的一个手下)不客气地说:“节度使,太祖太宗皆曾为之,恐非粗官。”这一句话把仁宗呛得够呛,仁宗最后服软了,张尧佐也没有当上那个节度使。等回到后宫,张贵妃还没来得及哭闹,仁宗就开腔道:“汝只知要宣徽使,宣徽使,汝岂知包拯为御史乎?”

古往今来,像仁宗这么做皇帝的还真是不多见。所以后世的史学家都称他为“守成贤主”。或许是老天也喜欢仁厚的君主吧,所以宋仁宗在位时间长达四十二年,是宋朝在位时间最长的皇帝。

很多宋朝的大文豪都在宋仁宗时期崭露头角,大放异彩。比如“先天下之忧而忧”的范仲淹,还有“醉翁之意不在酒”的欧阳修,正是因为仁宗执政的开明,文人们才能毫无保留地展示才华。而且范仲淹搞得“庆历新政”也是在仁宗的支持下开展的,虽然最后因阻力太大失败,但是为其后的王安石变法铺垫好了道路。

一个皇帝好不好,不能光看史书上怎么写,还要看看普通老百姓们对他的评价。嘉祐八年宋仁宗逝世,消息传出后,“京师罢市巷哭,数日不绝,虽乞丐与小儿,皆焚纸钱哭于大内之前”。不光京师如此,当时的洛阳也一时“纸钱贵”,导致焚烧纸钱的烟雾飘满天空,一时间“天日无光”。

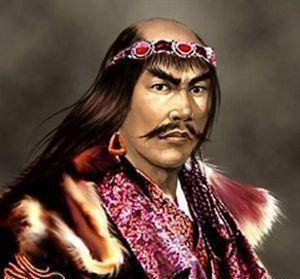

(耶律洪基)

当宋朝的使者将讣告传到辽国后,辽国皇帝耶律洪基大惊失色,嚎啕大哭道:“四十二年不识兵革矣。”,还向宋朝的使者保证要为宋仁宗建一个衣冠冢,以此来寄托哀思。

由此看来,宋仁宗果然配得起后世给他的“仁”的谥号。