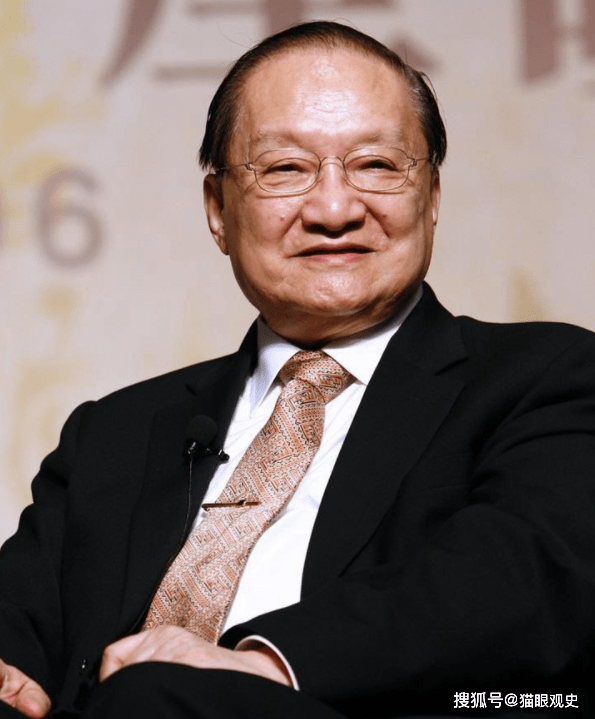

1981年,金庸问邓小平:您为何不担任主席?邓小平如何回答的

“他胜过我笔下的所有英雄人物!”

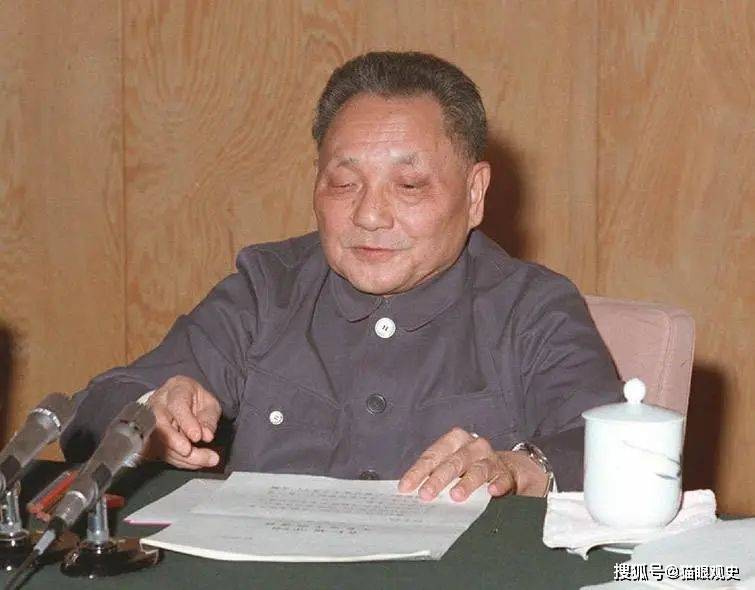

说出这句话的,是一位大名鼎鼎人人皆知的中国香港作家,而这位作家盛赞的不是别人,正是新中国的一位伟大人物——邓小平。

1981年7月18日的这一天,人民大会堂的福建厅迎来了一位特殊的客人。这天上午,全国人大副委员长廖承志陪着一位穿着西装领带的客人以及他的妻子儿女,坐车来到了人民大会堂。

这位客人一下车便看到邓小平在福建厅门口等着他,忙激动地上前和邓公握手,邓小平面带笑容地跟客人问候:“欢迎查先生回来看看,我们虽没见过面,但也算是老朋友了。用你的武侠小说里的话来说,我这是第三次‘重出江湖’了!”

受到热情接待的客人顿感欣喜,便微微鞠躬向邓小平行礼。

而这位客人不是别人,正是著名的武侠小说大师——查良镛,也就是大众熟知的金庸。

一位是中共中央的领导人,一位是闻名天下的小说家,是什么因缘际会让这两位人物相见的呢?这一切,还得从两人的之间的“神交”开始说起。

一、英雄何必曾相识:邓公与金庸的神交

提到金庸,大众都知道他是将武侠文学发扬光大的才子,却未必知道,金庸还有另一个身份,他同时还是香港《明报》的创始人和主编,少年时便心怀天下的他,常以犀利的笔调在报刊上评论国家大事。

自上世纪六十年代起,金庸就十分关心国事,一直在《明报》上发表对国事的看法,尤其是在他完成自己的最后一部小说《鹿鼎记》之后,就专心把工作重心转到了《明报》上。

而这段时间,邓小平却是正值他人生的低谷期。因为这时候,中国大陆正值十年特殊时期,和许多遭受反动派迫害的革命人士一样,邓小平也遭受打击被逐出政坛,同时他失去了自由,只能谪居。

然而邓公毕竟是从大风大浪的艰苦历程中走出来的人,虽是身处困境,但他却发扬了共产党人坚韧乐观的精神,把这段没有自由的时间当成了难得的,能够让自己静下心来读书的机会。

在这段时间里,邓公涉略甚广,从国外的马列著作到国内的《史记》等古书,他都十分喜爱。

但要说他最喜欢读的,却是武侠小说。武侠小说剧情引人,又不用动脑思考,让人身心轻松,邓小平觉得这正是武侠小说的优点。

当时的武侠小说界以梁羽生、金庸、古龙为尊,三人的书邓小平都爱读,但最喜欢的还是金庸的作品。

当时金庸的书在中国大陆被禁,邓小平便特地托人从境外买了一套,据邓小平的女儿邓榕回忆,邓小平每晚睡前都会读几页金庸的小说,可谓是爱不释手。

这里头他尤为爱读《射雕英雄传》,郭靖的那句“侠之大者,为国为民”甚合邓公情怀。

有了这番阅读经历,也使得邓小平对国内的文艺现状有了自己的独到看法。1978年时,邓小平曾与文化部部长黄镇谈到国内文艺作品的问题,他说:“现在国民的文化生活太过贫乏,电影少读物少不说,连题材都十分单调,这怎么行呢?文艺工作者们就是不敢从旧有的框框里走出来,不敢写以前没有的题材。”

在邓小平看来,文艺作品不应当是死板的,像金庸那样,将为国为民的情怀融入到情节丰富的武侠小说中,又有何不可呢?

除此之外,对于金庸在《明报》上发表的时事评论,邓小平也大多赞同,对金庸犀利独到的见解,他是十分赞赏的,尽管这时两人还未见面。

无独有偶,金庸对邓小平也是十分钦佩。

早在1959年邓小平被流放到江西农村时,金庸便已在《明报》上写文章为邓公鸣不平,他强烈抨击当时反动派们的不合理行径,不断写文章,声援邓小平、彭德怀等人,赞扬周恩来倡导的“四个现代化”,即使林彪等人因而将他视作所谓的“反动文人”,他也不以为意。

当时的中央领导人之中,金庸尤为钦佩邓小平。当他听闻邓小平在受到激烈的批斗时,仍能对各种批判冷眼漠视,面对反动派的围攻而震惊自若,凭借超人一等的魄力使得反动派气急败坏,金庸对此十分拜服,盛赞邓小平就如同他作品中郭靖一般的英雄人物!

尽管两人从未相见,但彼此间却放佛已有一种惺惺相惜般的神交。金庸常在《明报》上称赞邓小平的非凡作风,对于邓小平三起三落仍是笑看风雨而指点江山的人生经历,更是发自内心的佩服。

而令他意想不到的是,这位传奇般的政治家居然点名要与自己见面,这当真是让金庸受宠若惊。

二、一番波折,邓公金庸终相见

1981年,十一届六中全会结束后,党中央将中作重心调整到经济建设上来,同时,用和平方式统一祖国也成了正式议题。

有鉴于此,此时已经身为国家副主席的邓小平决定与金庸见面,因为这一举动可以向海内外传递中央新的对台政策。

为什么这么说呢?首先,邓小平知道金庸具有深厚的传统文化根底,在华人世界具有极大的号召力;第二,金庸多年来与林彪等反动派笔斗,在海外素有忠厚正值的声誉,台湾方面对金庸也很有好感。因此,若说当时的公众人物中,谁是两岸最好的传话人,自然是非金庸莫属。

于是中国政府向金庸发出邀请,邀请他访问大陆,金庸欣然同意。

不过,由于此前邓小平还没有单独接见过港澳台人士的先例,保卫部门需要对金庸进行一番审查,很快的,相关人员向邓小平报告,金庸身上两件事情存在争议,可能会影响此次访问。

哪两件事呢?一是金庸的婚姻问题。金庸当时的妻子是林乐怡,为第三任。金庸和第一任妻子杜冶芬是协议离婚的,这倒没什么问题,但金庸的第二任妻子,却是跟他一起创办《明报》的朱玫,这可是位贤内助,然而却是金庸主动提出要和朱玫离婚的。

当然,这里头的内情如何只有局内人知道,外人不得而知,但外人很容易认定,是金庸为了娶年轻貌美的林乐怡,而抛弃了自己的贤内助朱玫。

不论真实内情如何,这毕竟不是一件光彩的事。而此次金庸来北京与邓公见面,林乐怡作为家属自然也在随行之列。

第二件事则更加敏感,那就是金庸曾于1973年应台湾国民党高层邀请,造访台湾,尽管当时蒋介石由于病重没有与其见面,但蒋经国却就国事与金庸进行了深谈。

因此,保卫部门想邓小平报告,认为邀请金庸访问大陆不太妥当。

没想到的是,邓公闻言却是大手一挥,说道:“来者皆是客,家属自然也要一并招待。”

至于金庸造访台湾一事,邓小平认为大可不必计较。因为当时的国民党人虽然处于内外交困的境地中,但他们却也保留了中国人的底线。

以蒋介石为首的国民党人没有响应国际上“两个中国”的图谋,对国外反华势力提出的所谓“一中一台”更是深恶痛绝。

金庸正有鉴于国民党人坚持“一个中国”的底线,才同意造访台湾的。当时金庸在与蒋经国交谈之后,还走访了金门。当时两岸对峙,金门到处都是炮位和机关枪阵地,地底坑道纵横,坦克穿行其间,放眼望去都是肃杀之气。

金庸不禁心绪涌动,两岸本是同胞,同出一脉,正是相煎何太急,何苦如此?他望着海峡对岸大陆的海岸线,由衷感叹道:“此生最大的愿望,便是能亲眼看见一个统一的中国!”

回到香港后,金庸更是将他对两岸统一的期盼写成文章刊登在《明报》上,字里行间饱含爱国热情,文章在《明报》连载十天,港人同胞广为传阅,反响极大。

邓小平认为,金庸的台湾之行,正体现出他盼望两岸能和平统一的心愿,这与大陆同胞们的心愿是一致的。

于是,中央将金庸来北京访问一事提上了日程。终于,1981年7月18日的这一天,金庸得以在福建厅门口受到邓公的欢迎。

三、一个问题,足见邓公风骨

邓小平一见到金庸,便称赞他的才华:“你写的小说好看得很,我每天都要翻翻你的小说。”金庸倍感荣幸而谦虚地说道:“那没有什么价值,权当娱乐消遣吧!”

邓公却说道:“你的作品写出了中国人的英雄豪杰,好得很啊!”

邓公发自内心的称赞让金庸如沐春风,他也趁此表达了对邓公的仰慕之情:“我一直仰慕您的风骨,今日能见到您,实是荣幸。”寒暄过后,金庸将家人一一介绍给邓小平,邓公与金庸一家在迎客松的巨幅画下合影留念,随后两人便进入厅内交谈。

当时北京正值炎热的时候,金庸却是十分郑重地穿了西服,邓小平让他除了外衣,不必拘礼。

两人坦诚交谈,金庸虽不是政治家,但才气非凡又关心国家大事,对时事的见解十分深刻,而深入交谈之后,金庸对邓小平的智慧却是更加的敬佩。

邓小平首先肯定了金庸就国事发表在《明报》上的许多见解,但也指出,有部分见解是中国大陆不能同意的。

金庸也坦诚地说道:“是的,有些看法并不相同。”

两人随即聊到眼下的时局,邓小平说:“眼前有三件大事:第一是反对霸权主义、维护世界和平;而是完成祖国统一大业;三是做好经济建设。”

金庸一言指出经济建设的重要性,他认为只有大陆的经济发展和人民生活水平提高了,才能为祖国统一打下基础。

邓小平对此十分赞同:“经济建设是根本,只有经济建设做好,其它两件事就有基础,我们目前的经济是需要调整的。”

两人谈话的内容虽是严肃的国事,但谈话的氛围却像是朋友聚会一般。邓小平平时烟不离手,两个多小时的谈话中,他一支接着一支地抽,金庸可能拘于礼数,抽了一根便不抽了,邓小平便给他递烟,并为他点火。金庸说道:“您给我点烟,不敢当。”

邓公笑着说:“这样谈话才是朋友,不要拘束……”两人说着,都笑了起来。

金庸也趁此机会,向邓小平问了一个他自己很好奇的问题,他说:“您本可担任国家主席,但您却坚持不做,如此不重个人名位得失的风范,放眼中国历史乃至世界历史上,都是十分罕见的。”

眼下之意,便是想知道邓小平为何不当国家主席一职?

事实上,邓公确实有他的理由,而且这个理由不仅出人意料,还十分令人敬佩。

邓公坦诚地答道:“名气嘛,早就有的了,要那么多的名气做什么呢?我身体还不错,但毕竟年纪大了,现在每天只能工作八小时,超过八小时就会感到累,再者做领导的,也不能太忙,忙乱会坏事。你在《明报》上呼吁我当国家主席,倒不是我不想当,但我还想多活几年,多为国家人民办点事。现在每年都有许多国家的元首到中国访问,国家主席少不得迎送往来,设宴款待,这诸多应酬却都是要花时间的。”

这一番话,不仅表达了邓小平自身的为国为民之心,更让金庸在他身上看到了中国人的实用主义,争取将尽量多的时间用在为国为民的实事上,这样的理由让金庸更加钦佩邓公。

同时,对于国家领导人要注重自身健康这一点,金庸也颇有感触,他说道:“是啊,前几年我曾在几篇社评中,希望周总理注重健康,一些应酬,不是很有必要的话,其实不必亲自劳心。”

由于金庸近年来和各行各业的人物都有接触,于是邓小平便向他询问,目前海外大众对中国政府领导人的意见。

金庸回答说:“他们主要的意见是,希望目前的政策能够长期推行,这是大家比较关心的。”

“对的,国内民众的主要意见也是如此。”邓小平也深有同感地点点头,他又给自己和金庸点上烟,两人聊起了社会主义。

邓公笑问金庸世界上有多少种社会主义,两人都觉得世界上的社会主义很多,怕是数不完的。

不过邓公说了几句让金庸印象深刻的话:“社会主义其实没有定规的,建设社会主义要根据自己国家的情况来实行,中国建设社会主义,要采取符合自身国情的方法。”

虽然此时邓小平没有明确说出“中国特色社会主义”这个理念,但话中已经透出这层意思,第二年邓小平正式提出建设中国特色社会主义这一科学命题,如此让人耳目一新的理念,更让金庸钦佩邓公的智慧。

两人在朋友般的氛围中聊了很多,还涉及香港问题。尽管当时香港问题还没有公开提出来,但邓小平用一种让人感到放心的语气告诉金庸:“可以转告你在香港的朋友,让他们不必担心,大陆受到香港不会他们的生活产生多大改变的。”

之后金庸才反应过来,原来邓小平心中早有“一国两制”的构想,只是当时没有讲出来而已。

事实上,在两人谈话之后不久,邓小平便明确公布“一个国家,两种制度”的方针,为祖国的统一大业指明了正确道路,同时,他更指出,“一国两制”的方式同样适用于解决港澳问题。于是1982年,中英开始就中国收回香港进行协商。

当时看到中国大陆这一系列举措的金庸,难耐心中的激动之情,随即在《人民日报》上发表文章,高度评价“一国两制”是“一言可为天下法”。

随后,他更是加入了基本法起草委员会,受到了邓小平的四次集体接见。

由此种种,都可看出金庸在当时确实两岸最好的传话人,邓公接见金庸,可谓是慧眼识人。

临别之际,邓小平握着金庸的手,说道:“以后可以常常回来,到处去看看,最好每年回来一次。”

当天晚上,中央电视台特地在新闻节目中播放了邓小平与金庸会谈的消息,港澳及世界各地纷纷竞相报道,其轰动程度,堪称新闻猛料。

为略表对邓公的仰慕,金庸将自己的全套著作送给了邓公。此后金庸的小说便开始在大陆盛行,掀起一股武侠文化狂潮。

金庸更是在一次接受采访中直言:“邓小平是我最佩服的人。”在看来,邓小平是个有着大智慧、大胸怀的人,是一位高瞻远瞩、俯仰百世的大才。

与邓小平见面后,金庸对国家的发展变得更有信心,不管是对大陆,还是对台湾抑或香港的前景,金庸心中都充满了希望。这种希望中还透着一种自豪,这种自豪是中国人骨子里深藏的家国情怀,不单是金庸先生独有,亦是每个中国人都有的!

编者简介:宋小乐,一位90后奶爸,普通家庭出身,专职写作5年,靠自媒体写作赚到了人生第一桶金,与多家新媒体公司有合作。如果你对自媒体、写作、赚钱感兴趣,想每个月都能靠下班时间做副业、兼职,可以微信搜索关注我的公众号“今日人物志”,一起探讨一起进步。